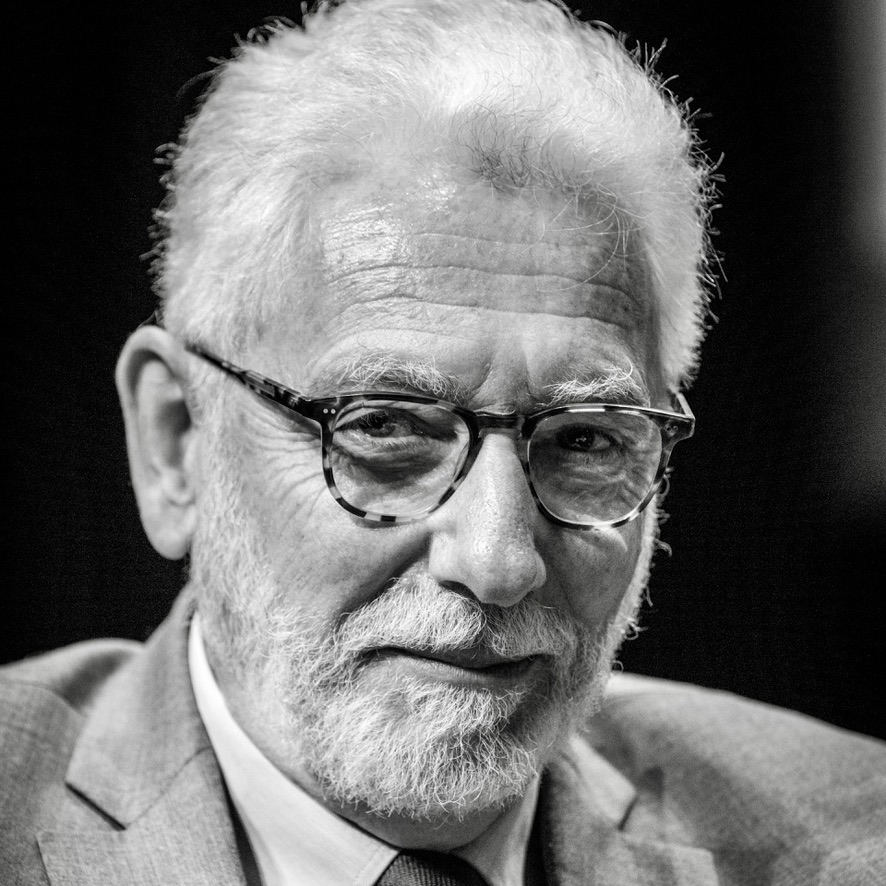

La réédition de La Nature domestique un peu plus de 30 ans après sa première parution m’offre l’occasion de revenir sur les raisons de l’accueil bienveillant que des lecteurs très divers n’ont cessé de réserver à ce livre, une réaction que j’étais loin d’anticiper en l’écrivant, qui m’a parfois surpris au fil des années et dont il serait hypocrite de prétendre qu’elle me laisse indifférent. C’est peut-être que chaque génération a vu dans l’ouvrage des propositions qui résonnaient avec ses préoccupations du moment, faisant ainsi de celui-ci un dépôt sédimenté des questions qui se posent depuis plusieurs décennies sur la place de la nature dans la vie sociale. Version à peine remaniée de ma thèse de doctorat, cette monographie reflétait pourtant la conjoncture scientifique de l’époque dans le domaine qu’elle traitait : les rapports matériels et idéels que les Achuar, une tribu d’Amérindiens de la haute Amazonie équatorienne, entretenaient avec leur milieu. À gros traits, l’anthropologie était alors partagée sur cette question entre deux tendances irréconciliables. Bien oubliée à présent, mais très influente aux États-Unis dans les années 1970 et 1980, l’école dite du matérialisme écologique voyait dans l’Amazonie un laboratoire idéal pour tester sa conviction que les principales caractéristiques de l’organisation sociale et culturelle des chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs de la zone intertropicale constituaient des adaptations directes à des facteurs limitant des écosystèmes locaux, depuis la fertilité des sols jusqu’à l’accessibilité des protéines. Ainsi pouvaient être expliqués simplement les degrés de la stratification sociale, la récurrence de la guerre de vendetta ou certains tabous. À l’autre extrémité de l’arc théorique, une approche s’intéressant de façon exclusive aux mécanismes de l’expression symbolique ne voyait dans la nature qu’un lexique de propriétés offertes à l’esprit pour qu’il organise en systèmes signifiants les mythes, les classifications populaires ou les prohibitions alimentaires.

Or, j’étais intéressé par une voie moyenne qui me paraissait trop peu frayée : mettre sur le même plan les systèmes techniques d’usage de l’environnement et les systèmes d’idées qui informaient ces pratiques. Il s’agissait donc d’éviter le modèle de la monographie classique où l’on se contentait encore le plus souvent de juxtaposer différents champs de l’activité humaine – l’économie, l’organisation sociale, la religion – arbitrairement découpés en autant de chapitres séparés, à la manière d’un millefeuille s’élevant de la base géographique jusqu’aux superstructures symboliques. Comme si chaque action sur la matière, chaque rite de chasse, chaque identification d’une plante ou d’un animal n’était pas déjà de part en part défini et formé par des idées, des attentes, des inférences ontologiques.

Lien vers l'éditeur